Mit einem sehr aufschlussreichen und für die Beteiligten inspirierenden Schlussmeeting ging der offizielle Teil des dritten großen, offenen, deutschsprachigen, religionspädagogischen Onlinekurses vorgestern abend zuende.

Da diese – öhm, denkwürdige – Online-Sitzung nicht aufgezeichnet wurde, werde ich hier auf die aus meiner Sicht wichtigen Punkte noch einmal eingehen.

Erträge

Wie aus den gezeigten Beiträgen des Abschlussabends deutlich wurde, erwies sich openreli2016 als produktives, für den Schulunterricht – insbesondere die Aktivierung von SchülerInnen – nützliches Online-Ereignis.

Projekte

Ein besonderes Anliegen der Leitergruppe für diesen Kurs bestand darin, die aktiven Beteiligten nicht „unterwegs zu verlieren“, dh nicht zu überfordern und den Lernparty-Faktor bis zum dicken Ende zu erhalten.

Dies versuchten wir dadurch zu erreichen, dass wir auf große Langzeitprojekte (zB das gemeinschaftliche Entwickeln von komptenzorientierten Unterrichtseinheiten) verzichteten und stattdessen Miniprojekte und Spielwiesen anzubieten.

Aus technischen Gründen klappte nicht alles so wie erhofft, aber ich denke: die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Hier ein Überblick:

- Religiöse Spuren im Film

Zu diesem Thema gab es keine Präsenzveranstaltung, doch es wurde eine Seite erstellt, auf der man inspirierende Filme eintragen konnte.

auf der man inspirierende Filme eintragen konnte.

Diese Seite bleibt über das Kursende hinaus bestehen und wächst weiter an. Jeder kann mitmachen.

- Religiöse Spuren in Bildern und Fotos

Dieses Projekt startete am 8. März mit technischen Pannen, entwickelte sich dann jedoch kometenartig zum Erfolgsmodell.

Fleißige TeilgeberInnen steuerten immer mehr Bilder bei, so dass eine sehr vielseitige Artothek-Galerie entstand.

Darüber hinaus setzte ein Kollege dieses Konzept mit seinen Schülern um. Diese suchten in ihrer Lebenswelt nach religiösen Spuren und tauschten sich darüber aus. Dabei entstanden Betrachtungen von eindrücklicher Tiefe.

- Religiöse Spuren in Computerspielen

Bei diesem Miniprojekt lief es fast genau umgekehrt wie bei den religiösen Bildern: Die Referenten zeigten während des Online-Meetings am 2. März, wie manche Computerspiele bis zum Rand mit religiösen Symbolen und Bildwelten angefüllt sind, und boten an, mit den TeilnehmerInnen praktisch dazu zu arbeiten. Doch bei aller Neugier wollte sich kaum jemand auf einen Computerspiele-Workshop einlassen, so dass keine Arbeitsphase zustande kam.

Wunschkonzert

Wunschkonzert

Über die in der Überschrift verlinkten Website konnten (und können) Interessierte Lied-Links in ein Formular eintragen, verraten, wo sich Lyrics zu den Titeln finden und ihre Gedanken dazu äußern; auch im Hinblick auf deren unterrichtliche Einsatzfähigkeit.

Am 8. April kam es zur Aufführung. Hier kann, wer will sich die gefundenen Lieder anhören und anschauen.

![]()

Neben diesen am Thema des Kurses orientierten Projekten gab es noch drei Miniprojekte anderer Art: Sogenannte „Spielwiesen“, in denen nutzbringende Onlinewerkzeuge vorgestellt wurden. – Als da waren:

- Workshop „Mit Internet-Werkzeugen produktiv werden“

Für dieses Projekt hatte ich mit Hilfe des im neuen rpi-virtuell enthaltenen Lernmanagement-Systems ein Tutorial entwickelt, in dem bestimmte Tools vorgestellt wurden.

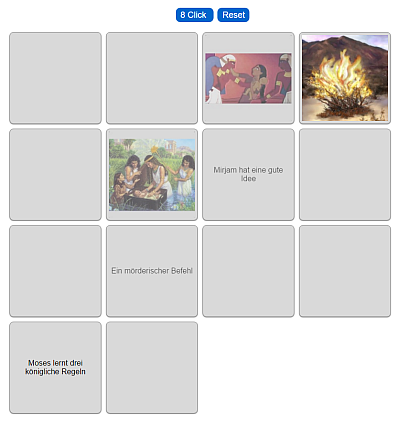

Den meisten Anklang fanden beim Live-Event am 9. März die LearningApps, welche von einigen Teilgebenden später verwendet und in der Schule eingesetzt wurden. Hier ein Beispiel.

Den meisten Anklang fanden beim Live-Event am 9. März die LearningApps, welche von einigen Teilgebenden später verwendet und in der Schule eingesetzt wurden. Hier ein Beispiel.

Für alle Interessierten: Bei rpi-virtuell gibt es für die LearningApps eine eigene Gruppe, in der man Arbeitsergebnisse austauschen und sich gegenseitig helfen kann.

- Workshop Microsoft OneNote

Das in kurzer Zeit eminent wichtig und im schulischen Einsatz nützlich gewordene Online- und Offline-Werkzeug von Microsoft wurde in einer eigenen Veranstaltung am 14. März vorgestellt.

- Workshop Online-Lernmanagementsysteme (LMS)

Auch dieses ein wenig esoterische Thema fand überraschender Weise einige Interessierte. Tatsächlich dürften solche Organisations- und Lernhilfen in den nächsten Jahren an vielen Schulen wichtig werden. Darum erschöpfte sich der Workshop nicht in der LMS-Präsentationsveranstaltung am 16.3.

Wer immer mehr darüber wissen möchte, kann sich dieses LMS-Tutorial (Stand: 2016) ansehen.

Vorträge

Neben diesen Miniprojekten gab es – wie in früheren openreli-Kursen auch – online-Vortragsveranstaltungen. Diese wurden beim Kursfeedback noch positiver bewertet als die Projekte. Was mich am meisten dabei verblüffte, war, dass der Referent am positivsten bewertet wurde, der überhaupt keinen Vortrag vorbereitet hatte, sondern sich schlicht und einfach den Fragen der Anwesenden stellte.

Damit bestätigte das Feedback die Beobachtungen aus diesem Artikel, in dem ich die einzelnen Referate bzw Gespräche kommentiert hatte. Von dort aus können auch die Videoaufzeichnungen der Vortragsveranstaltungen direkt gestartet werden.

Dem, was ich damals schrieb möchte ich nur noch als Anregung hinzufügen, dass ein Referent, welcher eine Art Vorlesung zu halten gedenkt, diese vielleicht schon vor dem Online-Meeting bei guter Videoqualität aufzeichne, so dass man – sagen wir – die Hälfte der Zeit der Live-Veranstaltung im Gespräch verbringen könnte.

(Was die daraus resultierenden technischen Fragen für die Dozenten betrifft: Da können wir Nerds vom openreli-Orga-Team mit Rat und Tat sehr wahrscheinlich alle Schwierigkeiten ausräumen.)

Insgesamt gilt für alle Vorträge und Projekte, dass sie nicht einfach „openreli“ waren, sondern dass sie weiter bestehen und den 2016er Onlinekurs transzendieren: Denn man kann sich weiter beteiligen, kann weitere Ressourcen hinzufügen oder sich die Meetings und Referate anschauen, da es Aufzeichnungen von allen Treffen gibt.

Resumée

Zweifellos erwies sich openreli2016 für diejenigen, die zupackten, die viel mitnehmen wollten, als hilfreich und inspirierend. Dementsprechend fiel beim Abschlussmeeting auch das Votum der Teilgebenden aus, die nicht zum Organisationsteam gehörten.

Dennoch stellten sich trotz aller Werbung, aller cleverer Ideen, trotz aller Vorbereitungsarbeit wieder dieselben – offensichtlich chronischen – Probleme ein: Es gab nach Einschätzung des Orga-Teams einfach zu wenige aktive Teilgebenden. Fast alle von diesen kannten jemandem aus dem Organisationsteam aus persönlichen Begegnungen oder Präsenzfortbildungen.

Kann man daraus schließen, dass (unsere?) Online-Werbung allenfalls für Lurker reicht? Dass man ein zukünftiges openreli besser als Blended-Learning-Angebot konzipieren sollte, mit einer präsentischen Startsession, um sich besser kennen zu lernen?

Auf dem Weg zu einem wirksamen Fortbildungsformat

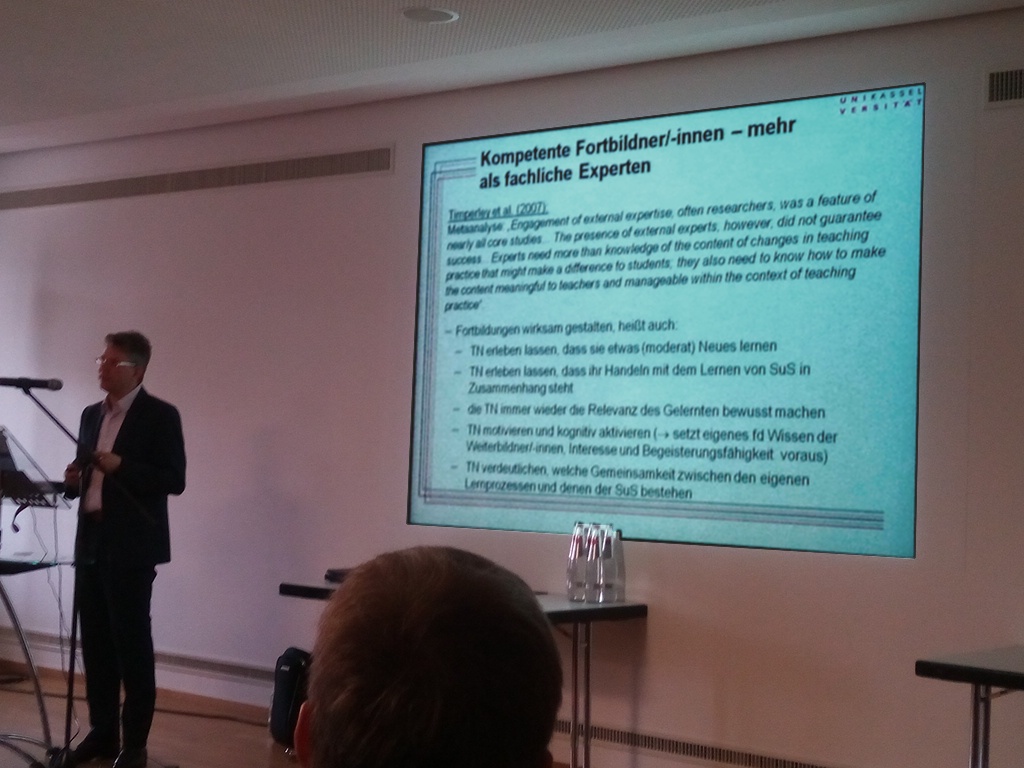

Einige aus dem Orga-Team hatten in den Tagen vor dem openreli-Abschlussmeeting eine

Tagung im hessischen Kloster Haydau besucht, auf der der Kasseler Unterrichtsforscher Frank Lipowsky einen Vortrag zum Thema „Was Fortbildner/-innen über wirksame Lehrerfortbildungen wissen sollten“ gehalten hatte. In dieser Vorlesung erfuhr ich, dass einige meiner geheimsten Befürchtungen bezüglich des Ertrages von On- und Offlinefortbildungen bereits empirisch bestätigt sind.

Lipowsky blieb jedoch nicht beim Trübsalblasen stehen, sondern entwickelte Strategien für wirksame Fortbildungen. Beispielsweise:

- Wenn du nicht die Ressourcen für eine anderthalbjährige, intensive Fortbildungsreihe hast, dann solltest du darauf verzichten, das Verhalten deiner Lehrkräfte dauerhaft ändern (=“verbessern“) zu wollen.

- Fasse dein Thema eng, klar und so, dass daraus der zu gewinnende Nutzen unmittelbar erkennbar wird.

- Mit Nutzen ist nicht nur der Nutzen für die Lehrkraft, sondern genausosehr der für die SchülerInnen gemeint.

- Verliere nie während deiner Fortbildung diesen Nutzen aus den Augen, sonst verlierst du am Ende deine TeilnehmerInnen.

- Es ist gut, wenn deine TeilnehmerInnen das Gefühl bekommen, faszinierende Neuigkeiten zu erfahren.

- Es ist nicht gut, wenn deine TeilnehmerInnen das Gefühl bekommen, dass nichts mehr beim Alten bleibt.

Aus alledem kann man das eine oder andere für openreli lernen. Einiges haben wir bereits beherzigt: ZB lange Durststrecken vom Beginn eines Projektes bis zum erwarteten Nutzen zu vermeiden.

Eine andere Sache, die ich zwar erkannt hatte, die aber noch nicht ganz klappte, bestand in der Auseinandersetzung mit dem sich bei Onlineseminaren einstellenden Gefühl, auf weiter Flur allein(gelassen) zu sein: Nicht nur, dass irgendwie das wachsame Auge einer Lehrkraft oder eines Kursleitenden fehlt; schlimmer noch ist, dass das wirkliche, pralle Leben dem einsamen Voranschreiten in virtuellen Regionen ständig in die Quere kommt.

Diesem Problem könnte man, so meine Idee, beikommen, indem man den engagierten TeilgeberInnen in vergleichsweise kurzen Abständen Rückmeldungen gibt: Antworten auf eingesandte Beiträge, Badges („Medaillen“) für außergewöhnliche Aktivitäten, exklusive Einladungen für virtuelle Soiréen, leckere Gummibärchen, Rabatte auf teure Apps und am Ende vielleicht die Verlosung eines VW Golf an die verdientsten TeilgeberInnen …?

Diesem Problem könnte man, so meine Idee, beikommen, indem man den engagierten TeilgeberInnen in vergleichsweise kurzen Abständen Rückmeldungen gibt: Antworten auf eingesandte Beiträge, Badges („Medaillen“) für außergewöhnliche Aktivitäten, exklusive Einladungen für virtuelle Soiréen, leckere Gummibärchen, Rabatte auf teure Apps und am Ende vielleicht die Verlosung eines VW Golf an die verdientsten TeilgeberInnen …?

In diesem Zusammenhang horchte ich natürlich auf, als auf der Tagung in Haydau mir gleich mehrere Leute erzählten, wie toll sie gewisse Onlinekurse fanden, an denen sie teilgenommen hatten: ganz „harte“ Seminare waren das gewesen: Mit zeitlicher Taktung, regelmäßigen. anspruchsvollen Aufgabenstellungen, deren Ergebnisse jedes Mal kontrolliert wurden, bevor die nächste Lektion freigeschaltet wurde.

Also fast genau das Gegenteil dessen, was wir bei openreli so beabsichtigen.

Also fast genau das Gegenteil dessen, was wir bei openreli so beabsichtigen.

Wir nahmen es mit Humor. Frei nach der Maxime: „Wir machen weiter! Auch wenn es keinen interessiert – wir ziehen es durch!“ wollen wir den Prinzipien offenen, selbstbestimmten Lernens treu bleiben … naja, auch wenn wir beim nächsten openreli vielleicht eine weniger weitgefasste Themenstellung wählen.

Da gab es beim Abschlussmeeting bereits eine Reihe von Vorschlägen. Wie das bei uns inzwischen Brauch ist, werden wir die endgültige Thematik im Rahmen einer großangelegten Abstimmung festklopfen. Danach wird alles gut.

Und außerdem …

Wer die einschlägigen Statistiken kennt, weiß, dass bei allen sogenannten „massiven Onlinekursen“ nur maximal zehn Prozent der Teilnehmenden zu Teilgebenden werden und sich aktiv beteiligen. Da liegen wir prozentual solide im Mittel. – Okay … man kann einen Kurs mit einhundert gemeldeten Teilnehmenden nicht mehr „massiven Onlinekurs“ nennen, aber pfeif drauf.

Und außerdem …

… seht euch dieses Feedback und diese Rückmeldungen an:

wobei allerdings eine unbekannte Anzahl der Anwesenden (mindestens 10 am Ende seines Vortrages) nur noch als Karteileichen vorhanden waren). Wenn man berücksichtigt, welche Honorarsummen für die Live-Events geflossen sein müssen, und was für eine Vorarbeit in der Organisation der Vorträge steckt, stellt sich die Frage: Woran liegt es, dass diese durchweg interessanten „Shows“ so schwach frequentiert werden?

wobei allerdings eine unbekannte Anzahl der Anwesenden (mindestens 10 am Ende seines Vortrages) nur noch als Karteileichen vorhanden waren). Wenn man berücksichtigt, welche Honorarsummen für die Live-Events geflossen sein müssen, und was für eine Vorarbeit in der Organisation der Vorträge steckt, stellt sich die Frage: Woran liegt es, dass diese durchweg interessanten „Shows“ so schwach frequentiert werden?

Anders ausgedrückt: Während sich

Anders ausgedrückt: Während sich

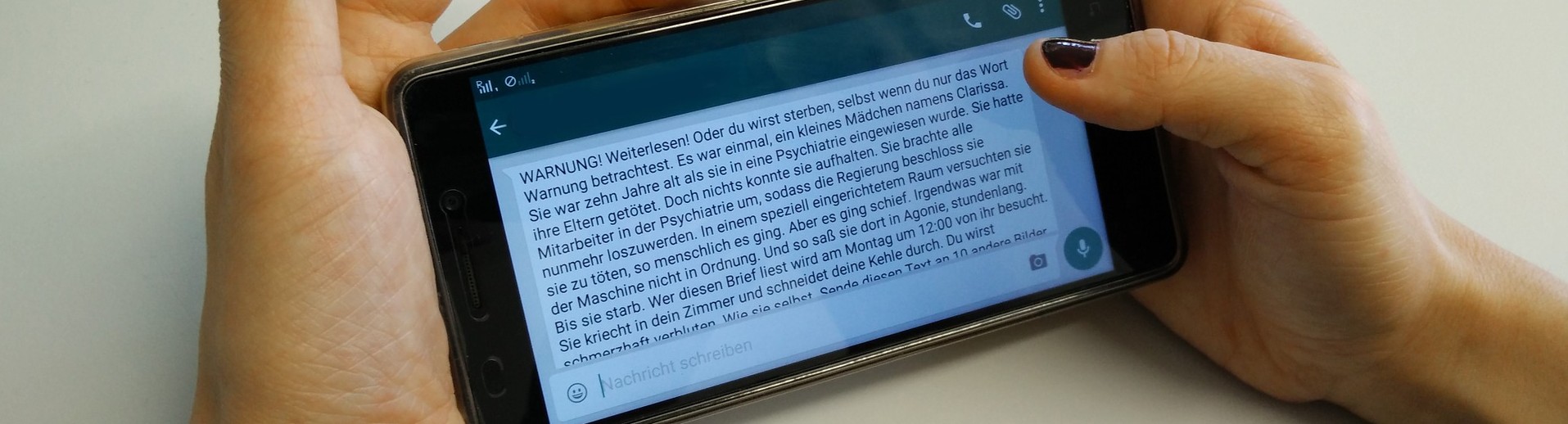

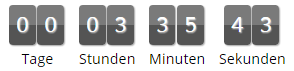

beginnt das Startmeeting.

beginnt das Startmeeting.